泰英山 常光院

命を守り魂を癒すパワースポット。悩める人に寄り添い、笑顔をつなぐ常光院

なめがた和尚さん

1440年に創建され数多くの命と魂を供養してきた場所として、585年以上地域とともに歩んできました。古き良き文化を守りながらも、樹木葬など新しい供養の形も取り入れ、時代とともに変化しながらも本質的な「魂を大切にする」という信念は変わりません。

悩みや不安を抱える人々が心を開放し、自分を大切にして癒すことができる「開かれたお寺」でありたいと、誰でも受け入れる姿勢で今を生きる人々の心の支えになる場づくりを行っています。

URL:InstagramMap:暮らす

- 常光院

- パワースポット

- 供養

Q. まずは、常光院が創建された背景についてお聞かせいただけますか?

常光院は1440年、戦国時代の武将・佐竹氏によって創建されたお寺で、今年で創建585年を迎えました。佐竹氏が関ヶ原の戦いの後に秋田へ移る際、18騎の家臣たちがこの地に残り、地域と寺を守り続けたと伝わっています。

地元の小高城を攻略して鹿行地区を統一した際には、多くの地元の方の命が犠牲になりました。そうした背景の中で、供養と安寧を祈る場所として、この寺は建てられたんです。

以来、何百年もの間、魂のよりどころとして地域に根付いてきました。

Q.佐竹氏の歴史とともに歩んできたとのことですが、ご苦労も多かったのではないでしょうか?

山門は昭和62年に市の指定文化財となりましたが、それ以前には明治の大火災で焼失し、歴史的な被害を受けています。修復の際には公的な補助金もほとんどなく、私費での対応を余儀なくされました。

本堂の改修には大変ありがたいことに地域の皆さんからの寄付もありましたが、それ以外の箇所についてはなるべく負担をかけず、最低限の予算でなんとかやりくりしました。

それでも「文化財を後世に残す」という気持ちだけで、どうにかここまでやってこられました。

Q.地域になるべく負担をかけずに修復を続けてきたというのは、本当に頭が下がる思いです。そのような覚悟の原点として、住職ご自身が仏道に進まれた経緯を教えていただけますか?

私は長男として生まれましたので、家を継ぐという道は自然なものでしたが、もともとは柔道に打ち込んでいました。

プロを目指したいという思いもありましたが、この常光院の歴史と責任の重さを考えたとき「この寺を守るのは自分しかいない」と覚悟を決めたんです。

そうして仏道に入り、今は29代目としてこの地に根を張って生きています。

心のどこかで、柔道の精神と仏教の精神がつながっているようにも感じています。

Q.ご住職にとって、地域の方々にとっての常光院はどのような存在でありたいと考えていますか?

常光院は「慈悲の寺」「誰にでも開かれたお寺」でありたいと願っています。宗教や宗派に関係なく、悩みや不安を抱えた人がふと立ち寄れる場所、そんな存在であり続けたいんです。

お参りだけでなく、心が疲れている人、孤独を感じている人が少しでも気持ちが軽くなって帰れるように、私は全身で受け止める覚悟でいます。

形式にはとらわれず、「来てよかった」と思えるようなお寺を目指しています。実際にそう言って笑顔で帰ってくださる方がいらっしゃることが、なによりの励みです。

Q.誰でも受け入れる「開かれたお寺」として、行事や地域との関わりも積極的に行われているそうですね。

はい。常光院では、新春祈祷会や節分会、花まつりなど、年間を通じて多くの行事を開催しています。

コロナ禍でそれらがすべて中止になった際には、「それでも何か届けたい」という思いで、YouTubeを使ったライブ配信も行いました。

鉾田市出身でものまねシンガーの米川真里絵さんにも出演していただいたのですが、観客がいない中でも全力でライブをしてくださって、本当に感動しました。

画面越しでも伝わる熱意がありましたし、お寺が持つ本来の力を再認識できる機会にもなりました。

Q.ご対応いただける供養についても教えていただけますか?

通夜や葬儀、永代供養はもちろん、水子供養、動物供養、樹木葬など、多様な供養を受け入れています。

骨壷を抱えて「供養してほしい」と泣きながら来られる方もいらっしゃいます。お金がなくても、その方の思いに応えたい。1万円でも100万円分の供養をするつもりで臨んでいます。

私たち僧侶の仕事は、お経を命懸けで読むこと。そして、涙を受け止め、心を癒し、魂を静かに送り出すことだと思っています。それが、今を生きる私の役目だと信じています。

Q.樹木葬という新しい形の供養にも取り組まれていらっしゃる背景を教えていただけますか?

現代では「お墓を持たない」という選択をされる方も多く、供養のかたち自体が大きく変化してきました。特にコロナ以降、その流れは加速しています。

そこで、自然に還るという本来の姿に立ち返り、樹木葬「ときわの樹」を始めました。

粉骨したお骨を土に還すという供養は、昔ながらの風習にも近いものです。

一見すると新しい形ですが、実は非常に原点的で、人間として自然と一体になるという意味で、とても本質的な供養の形だと感じています。全国から多くの方が関心を寄せてくださっています。

Q.人間本来の姿に立ち返る供養の形を実現されているんですね。最後に、この記事をご覧になって常光院に関心を持った方へ、メッセージをお願いいたします。

ここまで目を通していただいたことも、きっとなにかのご縁です。どうか、かしこまらず、気楽な気持ちで常光院を訪れてください。

楽しいお話でも、悩みでも、気軽にお話ししてもらえたら嬉しいです。心が少しでも軽くなって、「まぁいっか」と思える瞬間を持って帰ってもらえたら、それだけで十分です。

禅即行動。迷わず行けよ、行けばわかるさ!

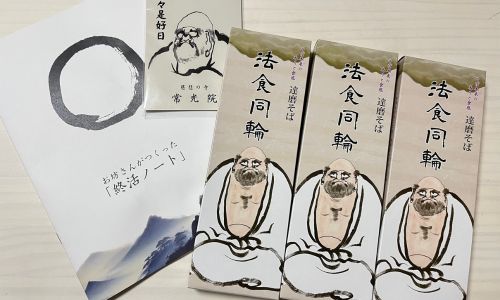

– 取材のお土産にと、達磨そばをいただきました –

一口すすった瞬間、そばの香りがふわっと広がり、つるりとしたのどごしが心地よく感じられました。シンプルながら奥行きのある味わいで、噛むほどにしっかりとそばの風味が立ち上がってきます。

おそば一杯を通して、なめがた和尚さんのお心遣いが伝わってくるようで、食べ進めるごとに自然と安心感に包まれました。

「悩んだら“まぁいっか”と自分に声をかけてあげることが大事」と優しく語ってくださったのがとても印象的で、食後もその言葉が心に残り、そばの余韻とともに自分を少し大切にできたような気持ちになりました。

ありがとうございました!

なめがた和尚さん、本日は素晴らしいお話をありがとうございました!